Malassezien-Dermatitis

Was sind Malassezien?

Malassezien sind Hefepilze, die im Gegensatz zu den „echten“ Hautpilzerregern, den Dermatophyten, kein Mycel bilden. Sie sind nicht ansteckend und gehören zur „normalen“ Hautflora von Hunden, vermutlich auch von Katzen.

Malassezia pachydermatis ist die wichtigste Malassezienart beim Hund. Er ist lipophil, liebt also besonders fettige Haut und Gehörgänge mit viel Cerumen (Ohrschmalz).

Sein charakteristisches erdnussförmiges Aussehen bei einer Größe von 2-5 µm macht M. pachydermatis im zytologischen Präparat unverwechselbar.

Wo kommen Malassezien vor?

Das natürliche Reservoir von M. pachydermatis sind bei gesunden Hunden v.a. Schleimhäute (Lippen, Vaginal- und Analschleimhaut), Zwischenzehenbereich, Gehörgang und Analschleimhaut, wo Malassezien in größerer Zahl nachgewiesen werden können, am Körper dagegen nur wenige oder gar keine. Bei gesunden Katzen können M. pachydermatis und M. sympodialis auf der Haut (v.a. im Gehörgang) und Schleimhäuten isoliert werden, möglicherweise in größerer Zahl bei immunsupprimierten Tieren mit FeLV-/FiV-Infektionen.

Wie viele Malassezien sind normal?

Es gibt große Unterschiede in der Malassezienzahl auf der Hautoberfläche, abhängig u.a. von der Rasse und von manchen Hauterkrankungen: So ist die Malassezienpopulation auf Haut und Schleimhäuten bei gesunden Bassets signifikant höher als bei gesunden Irish Settern, Hunde mit atopischer Dermatitis beherbergen oft signifikant mehr Malassezien als nicht-atopische, woraus geschlossen wurde, dass es einen Zusammenhang zwischen atopischer Dermatitis und der Neigung zu Malassezienbesiedlung, evtl. auch Malassezien-Dermatitis gibt.

Eine sekundäre Malassezien-Dermatitis und/oder –Otitis ist bei prinzipiell allen Hauterkrankungen, die entsprechende günstige Lebensbedingungen für diese Hefen schaffen, möglich. Vor allem bei den als prädisponiert geltenden Rassen Cockerspaniel, Westhighland White Terrier, Labrador, Basset und Neufundländer mit ihrer Neigung zu fettiger Haut geht man mittlerweile auch von der Möglichkeit einer primären Malassezien-Dermatitis aus.

Was fördert eine Proliferation der vorhandenen Malassezien?

- erhöhte Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche (Faltenbildungen, Hyperhidrosis bei atopischer Dermatitis etc.)

- erhöhte Umgebungstemperatur

- erhöhte Produktion von Hautfetten

- andere Hauterkrankungen (v.a. Pyodermie und /oder atopische Dermatitis, primäre Keratinisierungsstörungen, Hormonstörungen)

Wieso riechen Hunde mit Malassezien-Dermatitis häufig so unangenehm?

Die Oxidation der ungesättigten Fettsäuren in der Haut durch die Malassezien und die Wirkung der zahlreichen von ihnen produzierten Enzyme, v.a. Proteasen und Lipasen, lassen kurzkettige Fettsäuren entstehen, die einerseits den typischen „ranzigen“ Geruch des Patienten verursachen, andererseits die Haut irritieren, Entzündungen weiter fördern, evtl. zusätzlich allergische Reaktionen auslösen, also den Pruritus (Juckreiz) weiter verstärken – ein Circulus vitiosus, dem zunächst nur durch Behandlung der Malassezien Einhalt zu gebieten ist.

Wie sieht eine Malassezien-Dermatitis aus?

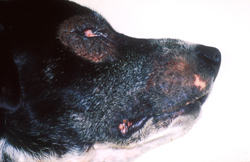

Charakteristisch sind entzündlich veränderte, mehr oder weniger gerötete, meist juckende Hautveränderungen bei feuchter oder fettiger Haut, oft bedeckt von gelblichen, schmierigen Belägen. Werden derartige Veränderungen chronisch, kommen auch Haarlosigkeit, Verdickung und Schwarzfärbung der Haut und die Bildung von neuen Hautfalten (beispielsweise unter dem Hals oder an den Beinen) hinzu.

Betroffen sind vorwiegend Hautbezirke, in denen die fakultativ pathogenen Malassezien günstige Lebensbedingungen finden: Alle Hautfalten (Scheidenfalte, Lefzenfalte, Falten am Unterhals ...) sind besonders „anfällig“. Zudem ist im Bereich der genannten Malassezienreservoire, in denen die Malassezienzahl naturgemäß schon höher ist, mit Neigung zu den genannten Dermatitiden und dem damit verbundenen Pruritus zu rechnen, also insbesondere im Bereich von Rutenunterseite/Perianalbereich, Pfoten (v.a. zwischen und unter den Zehen) und der äußeren Gehörgänge.

Bei welchen Symptomen sollte unbedingt auch an Malassezien gedacht werden?

Bei

- Hunden mit atopischer Dermatitis und Rötungen/Juckreiz im Interdigitalbereich (Zwischenzehenbereich), an der Rutenunterseite und bei Otitis externa (Entzündung der Gehörgänge),

- Juckreiz im Analbereich (besonders bei unveränderten Analbeuteln!),

- starkem Pruritus im Bereich des Kopfes, Lefzenentzündung, „Brillenbildung“

- Pfotenlecken“ und Krallenbettentzündungen

- bräunlichen Verfärbungen der Krallen (sehr gut zu beobachten bei Westhighland White Terriern, Bullterriern und generell allen Hunden mit nicht-pigmentierten Krallen)

- allen Hautfaltenentzündungen mit Juckreiz

- Hautveränderungen mit Rötungen, Juckreiz und gelblich-schmierigen Belägen v.a. bei den genannten prädisponierten Rassen

- allen chronischen und/oder übelriechenden Veränderungen

- Otitis externa/Othämatom/“Hot spot“ im Bereich der Backe

Wie werden Malassezien nachgewiesen?

Es stehen verschiedene Methoden zum Nachweis von Malassezia pachydermatis zur Verügung. Unter Praxisbedingungen haben sich die zytologischen (mikroskopischen) Untersuchungen nach Anfärbung des Präparates besonders bewährt, da sie schnell, einfach, zuverlässig und kostengünstig durchzuführen sind.

Je nach Lokalisation der Hautveränderung und der Größe sowie dem Temperament des Hundes gibt es verschiedene Entnahmetechniken für die zytologische Untersuchung (Klebeband, Objektträger, Stieltupfer, Kratzpräparat, Geschabsel).

Der Nachweis von Malassezien mittels Kultur ist meist nicht notwendig und zu zeitaufwendig. In Gewebeproben können Malassezien meist nicht zuverlässig diagnostiziert werden. Grund ist der sehr oberflächliche Lebensraum dieser Keime (auf den Korneozyten (verhornten Hautzellen), niemals unterhalb der Stratum corneum (Hornschicht der Epidermis), der die Malassezien meist schon beim Bearbeiten der Gewebeprobe verloren gehen lässt.

Wie werden Erkrankungen durch Malassezien behandelt?

Ähnlich wie S. intermedius ist M. pachydermatis „normaler“ Teil der Hautflora und an die biologische Nische Haut/Schleimhaut hervorragend adaptiert, so dass eine dauerhafte Eradikation zweifellos illusorisch ist. Vielmehr muß versucht werden, die Zahl der Malassezien so zu reduzieren, dass sie keine klinischen Symptome (Entzündung, Pruritus etc.) mehr hervorrufen bzw. keine allergischen Reaktionen mehr auslösen.

Da die meisten Malassezien-Dermatitiden und –Otitiden sekundär sind, ist die Diagnose und Therapie der Primärerkrankung (allergische Erkrankungen, seborrhoische Erkrankungen/Veränderungen, Parasitosen) bzw. der prädisponierenden Faktoren (Faltenbildung, Adipositas etc.) unverzichtbar.

Die örtliche (topische) Therapie sollte in jedem Fall durchgeführt werden, bei kleinen oder lokalisierten Veränderungen oder bei Otitis externa häufig als alleinige Therapie, bei Tablettengabe unterstützend. Mikonazol, Ketokonazol, Enilkonazol, Clotrimazol und Chlorhexidin (falls Konzentration 2% oder darüber) sind gut malassezienwirksam. Großflächige oder generalisierte Veränderungen werden i.d.R. mit Shampoos therapiert.

Welche Kontrolluntersuchungen sind erforderlich?

Kontrolluntersuchungen einschließlich zytologischer Untersuchungen empfehlen sich zu Beginn der Behandlung alle 1-2 Wochen, später dem Verlauf angepasst.

Bei systemischer Therapie - normalerweise oraler Behandlung - empfehlen sich zusätzlich Kontrollen von Blutbild und Leberwerten vor Beginn der geplanten Therapie und dann zunächst in kürzeren Intervallen (erstmals nach 1-2 Wochen), später dem Verlauf angepasst.

Wer benötigt eine Dauertherapie?

Dauertherapien sind bei Patienten mit nicht korrigierbaren Primärerkrankungen (beispielsweise Cockerspaniel oder Westhighland White Terrier mit primärer Seborrhoe oleosa) oder prädisponierenden Faktoren häufig erforderlich. Auch Hunde mit einer Primärerkrankung, die per se therapierbar ist, bei denen sich aber mittlerweile hochgradige chronische Veränderungen entwickelt haben, sind nicht selten auf eine Dauertherapie angewiesen, die selbstverständlich zusätzlich zur Therapie der primären Erkrankung durchgeführt wird.

Häufig können derartige Erkrankungen mit einer niedrigen Dosis Ketokonazol alle 7-10 Tage „gemanagt“, d.h. weitgehend oder ganz unter Kontrolle gebracht werden. Durch konsequente topische Therapie mit malassezienwirksamen Shampoos oder mit allen Maßnahmen, die einer Proliferation (Vermehrung) der Hefepilze entgegenwirken (beispielsweise Gewichtsreduktion bei Hautfalten durch Adipositas) können in den meisten Fällen die systemischen Ketokonazol-Dosen reduziert, so Kosten eingespart und potentiellen Nebenwirkungen entgegengewirkt werden.

Gibt es vorbeugende Maßnahmen?

Bei Hunden, die den prädisponierten Rassen angehören und bei denen eine primäre Malassezien-Dermatitis vermutet wird, kann zusätzlich versucht werden, über eine Umstellung der Ernährung, d.h. über die Zugabe essentieller Fettsäuren, die individuelle Zusammensetzung der gebildeten Fettsäuren zu verändern. Hierdurch erhofft man sich eine weniger attraktive Fettsäurenzusammensetzung und demzufolge eine verringerte Malassezienzahl, also weniger entzündliche Veränderungen und damit weniger Pruritus. Größere kontrollierte Studien mit dieser Therapie fehlen allerdings bislang.

Stand 31.01.2008

Copyright © Tierklinik Birkenfeld

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Tierklinik Birkenfeld Dr.Dr.h.c. Koch